京の冬の旅、特別公開「園林堂」をやや駆け込み気味に見に行きました。

特別公開はもう終わってしまいましたが、記録として残しておきます。

この建物が園林堂。

中は撮影禁止だったので、建物だけ撮影。

襖絵は棟方志功さんが手がけた「天に伸ぶ杉木」と「阿吽の呼吸」と題された四十四面。杉は奈良の十津川村で見た杉の木、そして仏間の襖絵は渉成園から見える東山を表現しているらしいです。

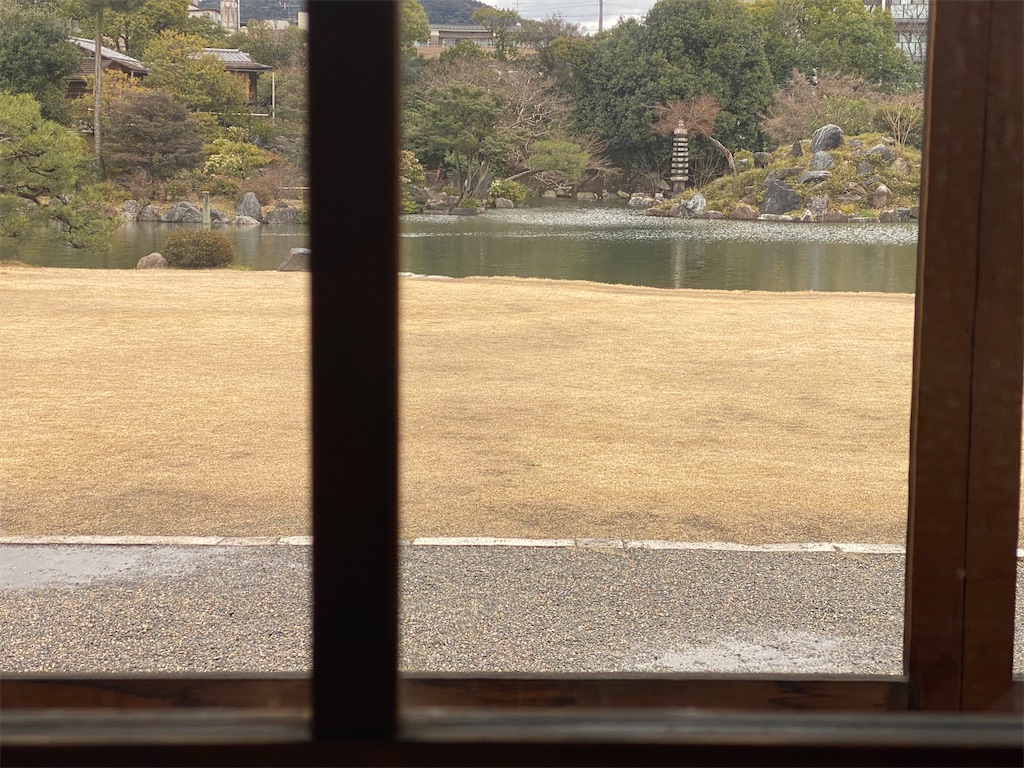

閬風亭(ろうふうてい)から見える東山

今はマンションがあって、あまり山が見えませんね、^-^;

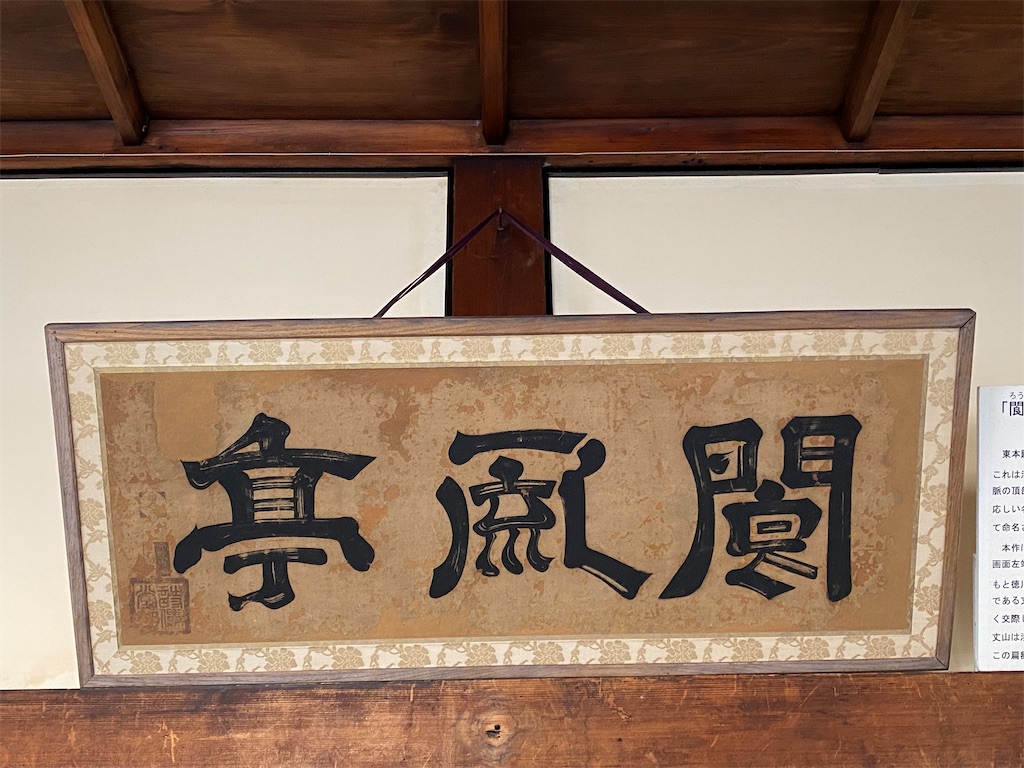

徳川慶喜 筆

石川丈山 筆

この渉成園を作庭したのは丈山だそうです。

(詩仙堂だけじゃなかったのね、^-^;)

この大書院を閬風亭(ろうふうてい)と命名したのは丈山だそうで、閬風とは中国の崑崙山脈の頂部になるといわれる山の名前で、仙人が住むとされており、賓客を迎える大書院に相応しい名前といえるそうです。

もともとここは光源氏のモデルとなったと言われる左大臣「源融(みなもとのとおる)」が営んだ六条河原院の旧蹟という伝承があったことから、庭の随所にその伝承に基づいた景物が配されています。

源融ゆかりの塔(供養塔)とか、

塩釜の手水鉢とか。

供養塔と塩釜の手水鉢

その昔、源融はかつて訪れた塩釜を再現するべく、池を海に見立て、毎週、三十石の海水を大阪湾から運ばせたそうです。(平安貴族おそるべし)

そして塩釜を作って、実際に塩を作ってたんだとか。

(この写真は、その塩釜に見立てて作ったもの)

だからあのあたりは塩を作る匂いが漂っていたそうで、塩にまつわる町名などが名残として残っているんだとか。

池の手前の漱枕居(そうちんきょ/写真撮ってません、^-^;)から舟をだして、この縮遠亭で茶会をしたのだとか。

紅梅と京都タワー

白梅と閬風亭(ろうふうてい)

木瓜も咲いていました。

傍花閣

早咲きの桜と。

メジロが来ていた様子はToday's Photoに載せています。

↓

侵雪橋(しんせつきょう)

碧玉の石幢(せきどう)

石幢というのは、通常の石灯籠と違い、笠の部分に蕨手とよばれる装飾がなく、竿に節がないそうです。

なぜ碧玉と呼ばれているのかは不明だそう。

満開の馬酔木

獅子吼

以前は高瀬川からひいていたそうですが、現在は地下水を汲み上げているのだそうです。

日向水木が咲いていました。

池のほとりにはつくしも。

高石垣

門の前の枳殻(からたち)

この生垣から別名「枳殻邸(きこくてい)」と呼ばれています。

渉成園のとてもりっぱなパンフレット。(A4サイズ26ページ)

記事を書き始めたものの、パンフレットを読みつつ写真を整理していたら3週間ほど経っていました、^-^;

このままではお蔵入り?と思っていたのですが、ちょっと写真と説明を簡素化してやっとアップできました。^-^;

(追記)

さて、ここからは2019年4月に訪れた時の桜の様子です。

過去記事探してもアップしていなかったので、追記で載せておきます。

とても美しい桜のお庭でした。🌸🌸🌸 ^-^

とてもいいお天気のお花見日和だったなぁと思い出しました。^-^

この週末ごろは見頃かもしれません。^-^

(おまけ)

渉成園を出たあと、「Kaikado Cafe」でコーヒーブレイク。

www.kaikado.jpいつか欲しい、開化堂の茶筒…。